Dans le cadre de l'expédition de recherche MOSAiC menée dans la banquise arctique entre 2019 et 2020, des scientifiques de l'EPFL et du PSI ont observé une perturbation atmosphérique provoquée par l'intrusion d'une masse d'air chaud très pollué. Une première étude vient d'être publiée, qui donne un aperçu plus détaillé du phénomène et de ses effets potentiels.

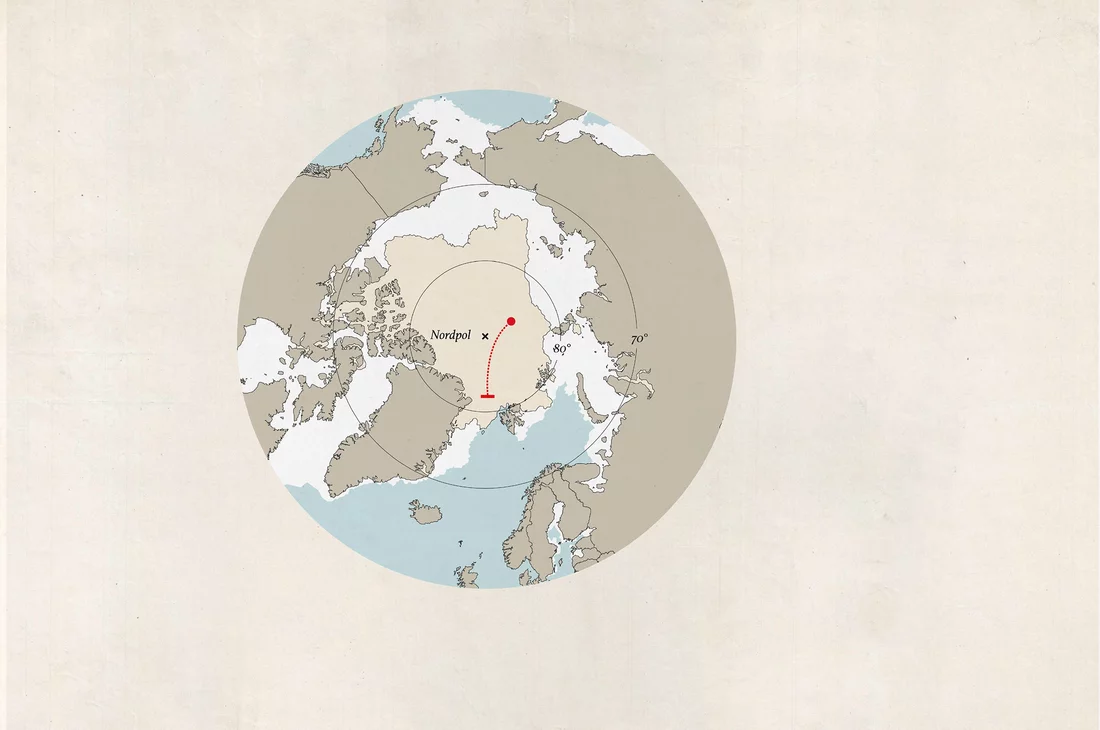

Entre les 14 et 17 avril 2020, les capteurs météorologiques à bord du Polarstern ont enregistré une importante variation de température à la surface passant de -30,8 à presque zéro degrés. Un phénomène jamais observé dans l'océan Arctique central depuis les premières mesures démarrées il y a 40 ans. Le brise-glace transporte alors des dizaines de scientifiques liés à l’expédition MOSAiC. Celle-ci a pour but de mieux comprendre les causes de l’accélération du changement climatique en Arctique et ses conséquences. Durant près d’une année, des centaines d’instruments ont capté en temps réel des millions de données biologiques, chimiques et physiques, des tréfonds de l’océan au cœur des nuages.

Parmi les scientifiques à bord se trouvait Julia Schmale, professeure assistante tenure track à l’EPFL et directrice du Laboratoire de recherche des événements extrêmes (EERL) situé au sein d’Alpole, à l’EPFL Valais-Wallis). En collaboration avec la post-doctorante Lubna Dada et d’autres scientifiques de l’expédition MOSAiC, la chercheuse vient de publier dans la revue Nature Communications une première étude permettant de comprende l’origine du phénomène survenu en 2020.

Selon les données récoltées, une masse d’air chaud fortement pollué en provenance du nord de l’Eurasie a pénétré dans l’atmosphère. Leur étude est la première à révéler les propriétés chimiques et microphysiques de la matière particulaire entrée dans le centre de l'Arctique par une masse d'air chaud, et à relier ces résultats à l’impact du changement climatique sur la formation des nuages.

Données surprenantes

«Nous savions selon les prévisions météorologiques qu’une masse d’air chaud allait venir, mais cela est relativement courant dans la région et peut être d’origine naturelle. Quand nous avons regardé de près les données enregistrées, nous avons constaté quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant», raconte Julia Schmale. En relevant fréquemment les données enregistrées par les instruments de mesure de l'air, la chercheuse remarque non seulement que la température monte, mais aussi, et de manière inattendue, que le nombre, la concentration en masse et le potentiel de formation de nuages augmentent en raison des particules transportées qui atteignent des niveaux records. Ses collègues à bord du Polarstern ont recueilli des données tout aussi surprenantes sur la neige et la glace.

De retour à l’EPFL, la chercheuse analyse les données récoltées à l’aide de Lubna Dada, chimiste et physicienne. Celle-ci note alors que la concentration en pollution de l’air observée est telle qu’elle dépasse la moyenne annuelle de la ville de Zurich. Et, contrairement aux particules de la ville suisse, la pollution atmosphérique de l'Arctique est beaucoup plus acide, en raison de l'acide sulfurique, et contient moins de nitrates. «Il est perturbant de voir de telles données dans une région où il n'y a ni industrie ni autre source de pollution comparable», témoigne Lubna Dada.

Les aérosols arrivent en peu de temps

Lubna Dada a consulté son collègue Kaspar Daellenbach du PSI, qui a une vue d'ensemble de la composition chimique des aérosols dans le monde entier. "Lorsque j'ai regardé les résultats pour la première fois, je ne pouvais pas croire les valeurs", dit-il. "La très forte concentration de masse d'aérosols, et de sulfate en particulier, ne reflète pas l'atmosphère vierge d'un endroit aussi isolé. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que nous avons découvert que ces aérosols ont atteint cet endroit isolé en très peu de temps: les émissions en provenance d'Eurasie ont parcouru cette distance en moins de deux jours. Si nous voulons protéger un lieu aussi sensible au climat, nous devons être prudents avec les émissions à des latitudes plus basses", ajoute Kaspar Dällenbach.Les analyses des données radar ont montré que les particules ont contribué à la formation de nuages optiquement épais, qui agissent comme une couverture nuageuse opaque, amplifiant l'augmentation de la température près du sol. Un phénomène qui peut avoir des conséquences importantes sur la fonte de la glace en mer plus tard dans la saison.

De l’Arctique aux latitudes moyennes

Un point clé de l'étude montre ainsi que ce type d’intrusions polluantes peut avoir un fort effet sur le bilan radiatif de l'atmosphère, alors que les intrusions naturelles se comportent différemment. En raison du changement climatique, ces phénomènes deviennent plus fréquents et surviennent sur une période plus longue. Cependant, les scientifiques savent encore peu de choses sur la concentration de la pollution atmosphérique, car celle-ci n'est pas prise en compte par les modèles météorologiques.

Le centre de l'Arctique est particulièrement touché par ce type d'événements et se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la planète. Une situation qui provoque une fonte des glaces polaires à un rythme sans précédent, avec des conséquences imprévisibles sur les écosystèmes et la dynamique atmosphérique qui affectent également, in fine, les latitudes moyennes.

Texte: rédigé sur la base d’un communiqué de l’EPF Lausanne avec des compléments de l’Institut Paul Scherrer

Financement

Fonds national suisse (FNS) (bourse 200021_188478) et 764 et le Swiss Polar Institute.

Contact

Dr Kaspar Rudolf Dällenbach

Labor für Atmosphärische Chemie

Institut Paul Scherrer, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI, Suisse

Téléphone: +41 56 310 49 67, e-mail: kaspar.daellenbach@psi.ch [allemand, anglais]

Dr Julia Schmale

Laboratoire de recherche des événements extrêmes

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne Valais Wallis, Rue de l’Industrie 17, Case postale 440, 1951 Sion, Suisse

Téléphone: +41 21 695 82 69, e-mail: julia.schmale@epfl.ch

Lubna Dada

Laboratoire de recherche des événements extrêmes

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne Valais Wallis, Rue de l’Industrie 17, Case postale 440, 1951 Sion, Suisse

Téléphone: +41 79 911 25 29, e-mail: lubna.dada@epfl.ch

Publication originale

Central Arctic Extreme Aerosol Event Triggered by a Warm Air-Mass Intrusion

Lubna Dada, Hélène Angot, Ivo Beck, Andrea Baccarini, Lauriane L. J. Quéléver, Matthew Boyer, Tiia Laurila, Zoé Brasseur, Gina Jozef, Gijs de Boer, Matthew D. Shupe, Silvia Henning, Silvia Bucci, Marina Dütsch, Andreas Stohl, Tuukka Petäjä, Kaspar R. Daellenbach, Tuija Jokinen, Julia Schmale

Nature Communications, 8 September 2022

DOI: 10.1038/s41467-022-32872-2

Droit à l'utilisation

Le PSI fournit gratuitement des images et/ou du matériel vidéo pour la couverture médiatique du contenu du texte ci-dessus. L'utilisation de ce matériel à d'autres fins n'est pas autorisée. Cela inclut également le transfert des images et du matériel vidéo dans des bases de données ainsi que la vente par des tiers.