L’industrie minière d’Amérique du Sud fournit du cuivre à la moitié du globe. C’est dans les Andes que se trouvent les plus grandes mines du monde. Mais jusqu’ici, on ignorait à quel moment précis la production de cuivre avait démarré en Amérique du Sud. Rares sont les traditions et les artefacts des anciennes civilisations au Pérou, au Chili et en Bolivie qui nous sont parvenus. Des chercheurs de l’Institut Paul Scherrer PSI à Villigen (Suisse) viennent cependant d’élucider le mystère. Leur analyse de la glace du glacier de l’Illimani dans les Andes boliviennes leur a permis de découvrir que l’exploitation du cuivre en Amérique du Sud avait commencé vers 700 av. J.-C. Leurs résultats ont été publiés en ligne dans Scientific Reports, une revue spécialisée du Nature Publishing Group.

Cela fait 2700 ans que l’on extrait et que l’on fond du cuivre en Amérique du Sud. C’est ce que des chercheurs du Laboratoire de chimie de l’environnement à l’Institut Paul Scherrer PSI à Villigen ont découvert en analysant la glace d’un glacier bolivien. L’extraction du cuivre revêt une très grande importance en Amérique du Sud: le Chili et le Pérou sont les deux plus grands producteurs de cuivre du monde et, à lui seul, le Chili produit plus de 30% du cuivre disponible à l’échelle de la planète. Les débuts de ce secteur économique majeur restaient toutefois difficiles à dater. Les seules certitudes dont on disposait concernaient l’époque de la civilisation Moche, qui a prospéré sur la côte Nord du Pérou entre 200 et 800 av. J.-C. On a retrouvé de nombreux objets en cuivre issus de cette culture, comme des bijoux et des instruments rituels. En revanche, on ne dispose pratiquement d’aucune trace ni d’aucun objet plus anciens.

Sur le principe, la glace d’un glacier constitue une espèce d’archive; ses strates sont comme les cernes annuels des arbres: elles enregistrent l’évolution du climat d’une région et la qualité de l’air du passé. Chaque année, une nouvelle strate de précipitations gelées vient s’ajouter. Et chacune de ces strates emprisonne les particules de poussière qui flottaient dans l’air à ce moment. Si l’on fore profondément dans le glacier pour en extraire une longue carotte de glace, il est possible d’acheminer cette dernière en laboratoire pour l’examiner, à condition de se montrer précautionneux et d’assurer une réfrigération suffisante. C’est ainsi que l’équipe emmenée par Anja Eichler, première auteure de l’étude, et Margit Schwikowski, cheffe de projet, s’est penchée sur une carotte de glace longue de 139 mètres, prélevée à 6300 mètres d’altitude en 1999 lors d’une expédition sur le glacier de l’Illimani en Bolivie. Les chercheurs ont focalisé leur analyse sur les dépôts de poussières métalliques.

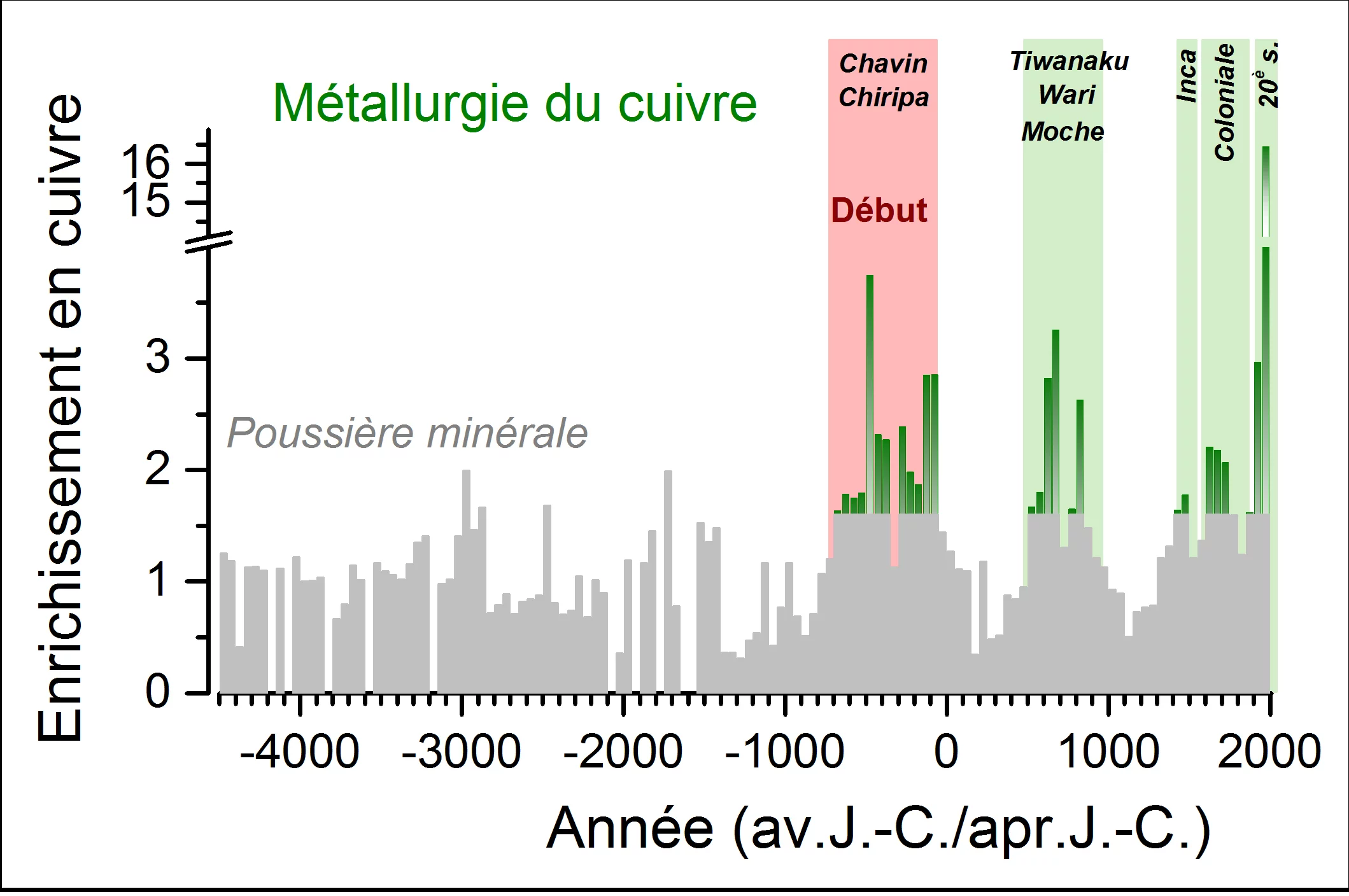

Dans une chambre froide du PSI, ils ont induit une fonte continue de la carotte de glace, couche après couche, au moyen d’un appareil développé en interne spécialement à cet effet. Puis ils ont analysé l’eau de fonte avec un spectromètre de masse. Cet instrument est capable de séparer et de quantifier différents éléments chimiques en fonction de leur masse respective. Nous avons ainsi remonté le temps jusqu’à environ 4500 av. J.-C., explique Anja Eichler. La glace qui correspond à cette période était située à environ 134 mètres de profondeur. Or nous avons découvert que les premières hausses des concentrations en cuivre imputables à l’homme remontaient à l’an 700 av. J.-C.

A cette époque, la zone au nord-ouest du glacier était occupée par la civilisation de Chavin, la première à être apparue dans les Andes péruviennes, tandis que la culture Chiripa, une société relativement plus simple, s’était établie sur les rives du lac Titicaca. Ces éléments sont étayés par des fouilles archéologiques. Les deux cultures pratiquaient donc probablement la métallurgie. Autrement dit, elles fondaient du minerai de cuivre pour en extraire du cuivre pur et fabriquer des objets. Les particules volatiles que ces processus généraient ont été emportées par le vent, explique Margit Schwikowski. Elles ont atteint le glacier et se sont déposées dans les couches de glace correspondantes.

Ces particules se sont ajoutées à la poussière métallifère naturelle et ont donc produit des concentrations de cuivre particulièrement élevées.

Anja Eichler a alors mené des recherches dans les archives de nombreux musées, où elle a pu mettre la main sur deux artefacts en cuivre de cette époque: une aiguille tordue de la culture Chiripa, découverte en 1934 et entreposée depuis à l’American Museum of Natural History à New York, ainsi qu’un bracelet découvert et exposé en Bolivie, qui n’a pas pu être clairement attribué à une civilisation connue. Il existe bel et bien des objets en cuivre plus anciens datant de la période qui va de 1400 à 1100 av. J.-C. Mais le matériau utilisé est de la tôle martelée en cuivre natif, précise Margit Schwikowski. Autrement dit, un cuivre élémentaire qui existe à l’état naturel. Et qui reste rare. Si l’on veut du cuivre en plus grandes quantités, il faut extraire du minerai et le fondre pour obtenir le cuivre pur.

Il existe des vestiges de fours de fusion destinés à cet usage, mais ils sont ultérieurs et remontent à la civilisation Moche tardive, pour laquelle on trouve aussi des concentrations plus élevées dans la glace du glacier. Les membres de cette culture utilisaient apparemment une espèce de four en céramique

, explique Anja Eichler. Ce dernier avait plusieurs trous pour faire passer des sarbacanes qui amenaient de l’air et permettaient au feu d’atteindre des températures supérieures à 1000°C. Mais on ignore quand de tels fours ont été utilisés pour la première fois

, relève Thilo Rehren de l’University College London (UCL), spécialiste en archéométallurgie qui a participé à l’étude. Par ailleurs, les forgerons des cultures anciennes plaçaient aussi probablement le minerai de cuivre dans de simples fosses qui servaient de fours (fours à fosse). Ces fournaises permettaient d’obtenir de petites galettes de métal que l’on pouvait ensuite retravailler dans des creusets.

Avec leur étude, les chercheurs corrigent une image qui avait émergé il y a quelques années suite à d’autres travaux. Un groupe de recherche avait en effet postulé que la fusion du cuivre avait commencé à être pratiquée encore plus tôt, déjà aux environs de 2000 av. J.-C. Le groupe en question avait analysé de manière analogue des carottes de tourbe de la Terre de Feu et constaté une augmentation de la concentration en cuivre déjà à cette époque ancienne. A l’instar de la glace, la tourbe forme des couches au fil des années et des siècles et ces couches stockent la pollution environnementale des temps passés. Mais la Terre de Feu est située à quelque 3000 kilomètres au sud des centres de métallurgie des Andes, rappelle Anja Eichler. Par ailleurs, à cette époque, la carotte de tourbe ne remontait guère plus loin que 2000 av. J.-C., alors que notre carotte de glace remonte jusqu’à 4500 av. J.-C. Cela nous a permis de quantifier les variations naturelles au niveau des dépôts de poussière de cuivre avant le moment où les hommes ont commencé à fondre ce métal. Et nos résultats suggèrent que l’augmentation observée à l’époque en Terre de Feu était en fait une variation régionale naturelle.

Texte: Jan Berndorff

Contexte

Les particules de cuivre prises dans les couches d’un glacier proviennent de deux origines différentes: d’une part la poussière métallique naturelle emportée par le vent depuis la surface des roches, qui contient entre autres du cuivre, et d’autre part les particules de poussière qui se retrouvent dans l’air lors de la fusion du cuivre. Pour établir à quel moment les hommes ont commencé à fondre du cuivre, les chercheurs du PSI ont donc dû calculer la part naturelle de cuivre. Pour ce faire, ils ont considéré un autre métal parmi ceux que contient la poussière naturelle:Nous avons en fait divisé la concentration en cuivre par celle d’un autre métal, le cérium, qui est présent dans la poussière naturelle et accompagne toujours le cuivre, explique Anja Eichler. Et ce sur plusieurs millénaires. Les apports de cuivre supérieurs au taux naturel ont ainsi pu être clairement identifiés.

Mais ce taux naturel varie aussi au fil du temps. Ainsi, la concentration en cuivre entre 4500 et 2500 av. J.-C. était même supérieure à celle de l’époque des cultures tardives. Une comparaison avec l’évolution du niveau des eaux du lac Titicaca a cependant montré que ce taux élevé devait être dû à une longue période d’intense sécheresse et aux importantes quantités de poussières dans l’air qui en avaient résulté. Le taux de cérium stocké dans la glace était d’ailleurs plus élevé, lui aussi. En revanche, lorsque les activités de métallurgie ont démarré par la suite, seule la concentration en cuivre a augmenté et pas celle de cérium. On observe une évolution analogue à l’époque de civilisations sud-américaines ultérieures, comme les civilisations Moche, de Tiwanaku, Huari et Inca, ainsi qu’à l’époque coloniale et au XXe siècle.

À propos du PSI

L'Institut Paul Scherrer PSI développe, construit et exploite des grandes installations de recherche complexes et les met à la disposition de la communauté scientifique nationale et internationale. Les domaines de recherche de l'institut sont centrés sur la matière et les matériaux, l'énergie et l'environnement ainsi que la santé humaine. La formation des générations futures est un souci central du PSI. Pour cette raison, environ un quart de nos collaborateurs sont des postdocs, des doctorants ou des apprentis. Au total, le PSI emploie 2000 personnes, étant ainsi le plus grand institut de recherche de Suisse. Le budget annuel est d'environ CHF 370 millions. Le PSI fait partie du domaine des EPF, les autres membres étant l'ETH Zurich, l'EPF Lausanne, l’Eawag (Institut de Recherche de l'Eau), l'Empa (Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche) et le WSL (Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage).

(Mise à jour: mai 2016)

Contact

Prof. Margit Schwikowski, Cheffe du groupe Chimie analytique, Laboratoire de chimie de l’environnement, Institut Paul Scherrer, 5232 Villigen PSI, SuisseTéléphone: +41 56 310 41 10, e-mail: margit.schwikowski@psi.ch

Dr. Anja Eichler, Groupe Chimie analytique, Laboratoire de chimie de l’environnement, Institut Paul Scherrer, 5232 Villigen PSI, Suisse

Téléphone: +41 56 310 20 77, e-mail: anja.eichler@psi.ch

Publication originale

Ice-core evidence of earliest extensive copper metallurgy in the Andes 2700 years agoA. Eichler, G. Gramlich, T. Kellerhals, L. Tobler , Th. Rehren & M. Schwikowski

Scientific Reports 7 , Article number: 41855 (2017); Published online 31 January 2017;

DOI: 10.1038/srep41855