Show filters

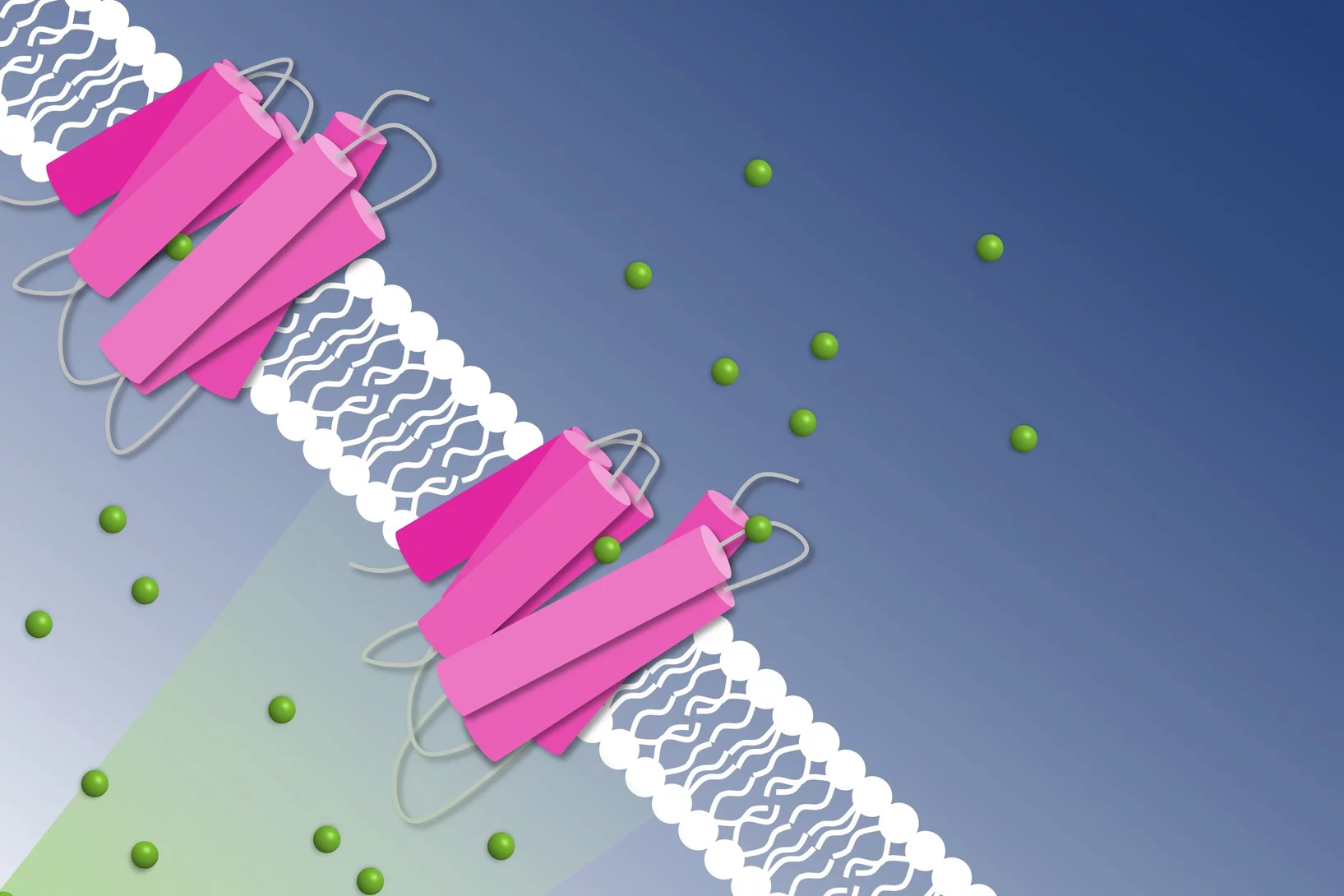

How to get chloride ions into the cell

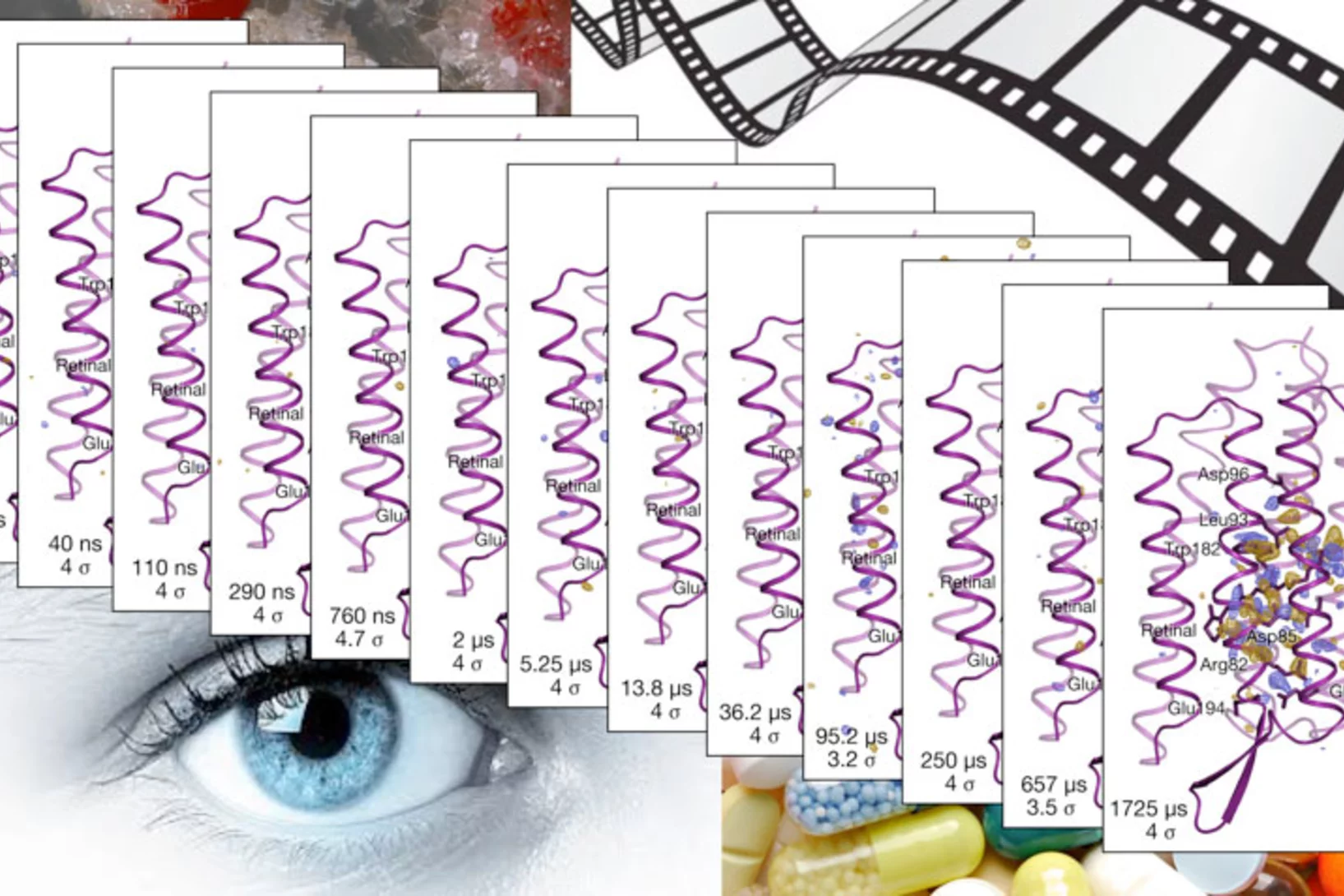

A molecular movie shot at PSI reveals the mechanism of a light-driven chloride pump

Millionenförderung für Hirn- und Quantenforschung

Der Europäische Forschungsrat bewilligt PSI-Projekte zur Entwicklung eines Quantencomputers und zur Hirnforschung in Höhe von 5 Millionen Euro.

Terbium Triumph

Bench-to-bedside successes: Fruitful collaborations at PSI’s Center for Radiopharmaceutical Sciences make bringing Terbium-161 to the clinic a reality.

Biased signalling for better drugs

A dream drug would provide a targeted therapeutic effect without side effects. Biased signalling could make this a reality. Publishing in PNAS, PSI researchers present a platform for biased signalling-based drug discovery.

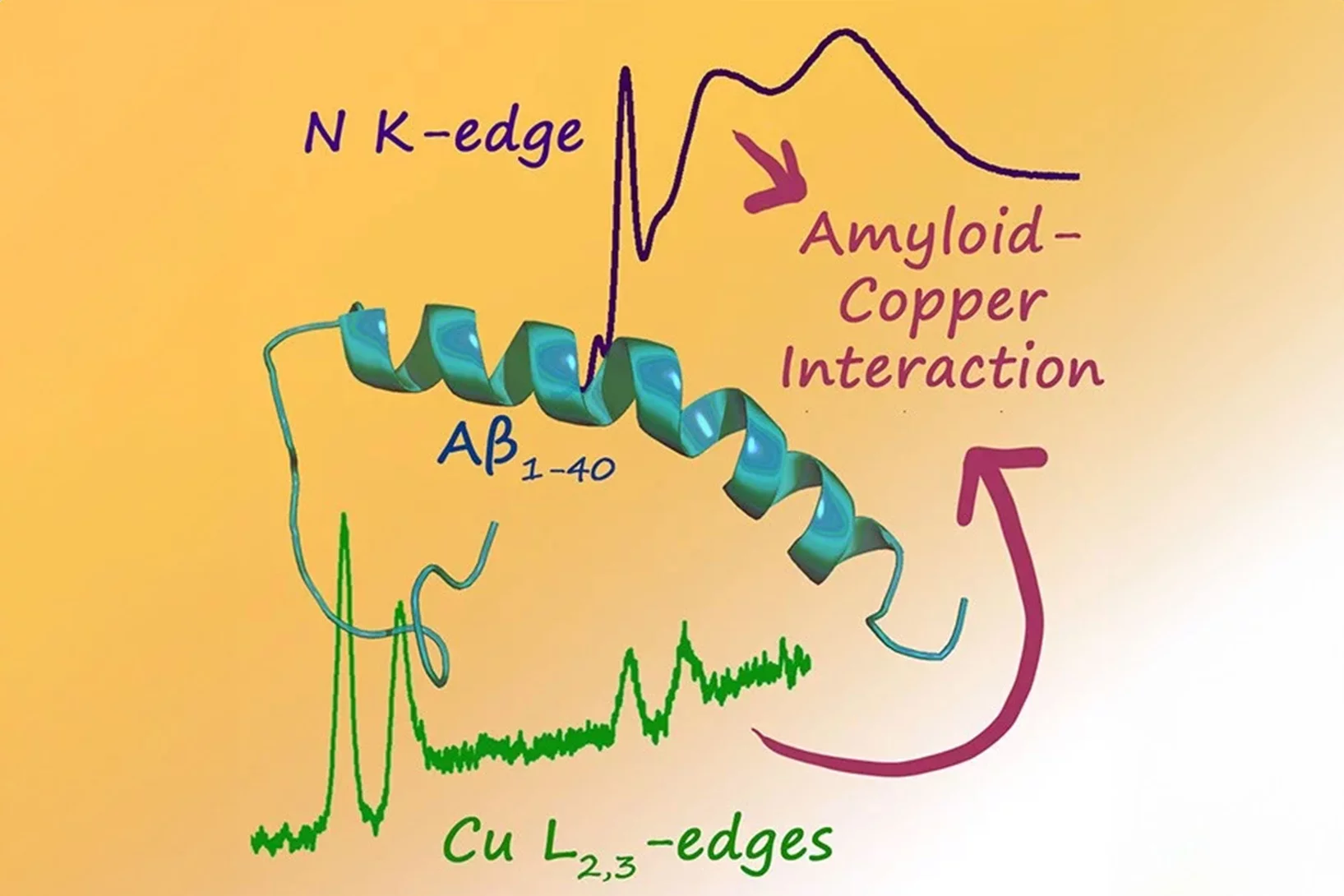

Fingerprint of Copper in Peptides Linked to Alzheimer's Disease

In an interdisciplinary project, researchers from the Laboratory of Nanoscale Biology in BIO and the Laboratory for Condensed Matter in PSD have revealed the reaction between the nitrogen atoms of the amyloid-beta peptide and copper/zinc ions by using soft X-ray absorption spectroscopy.

Effektive kombinierte Tumortherapie

Zwei gemeinsam eingesetzte Präparate verringern das Wachstum von Krebsgewebe.

EANM Marie-Curie Award 2021 went to VIVIANE TSCHAN

Viviane Tschan received this year’s Marie-Curie Award for a new concept of radioligand therapy of prostate cancer.

Proteine auf Abstand

PSI-Forschende haben eine neue Methode entwickelt, um Proteine auf der Oberfläche von virusartigen Partikeln anzubringen.

A strong commitment for science communication

PSI is engaging in public outreach at a major event in Zürich, the "Scientifica" Science Days September 4 and 5.

Prof. Dr. Roger Schibli has been elected a Council Member 2020-2022 of the European Society for Molecular Imaging - ESMI

European Society for Molecular Imaging - ESMI

The ESMI represents and advocates IMAGING SCIENCE

The ESMI is providing an international, interdisciplinary platform for knowledge exchange in the field covering basic sciences, translational aspects as well as clinical applications.

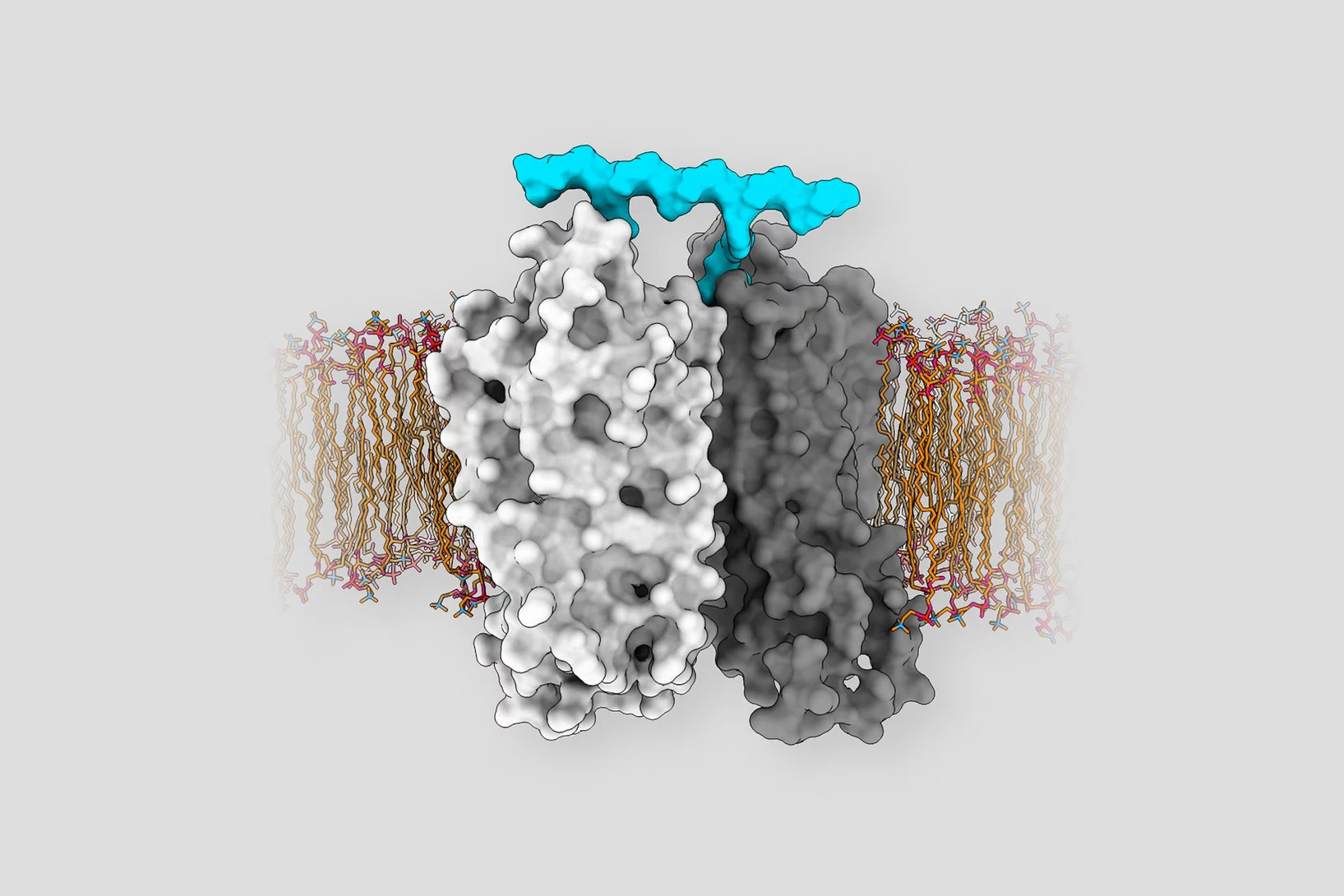

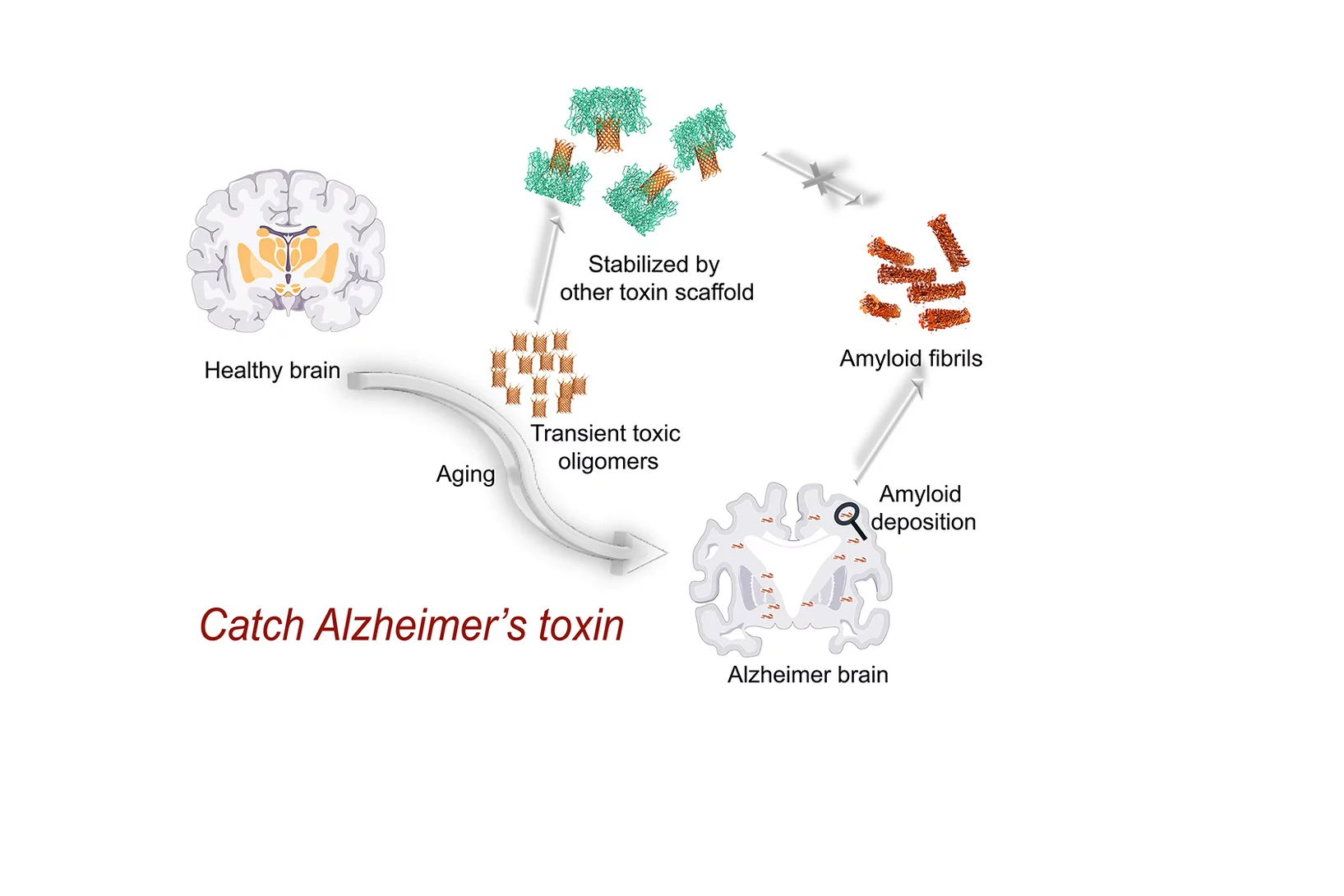

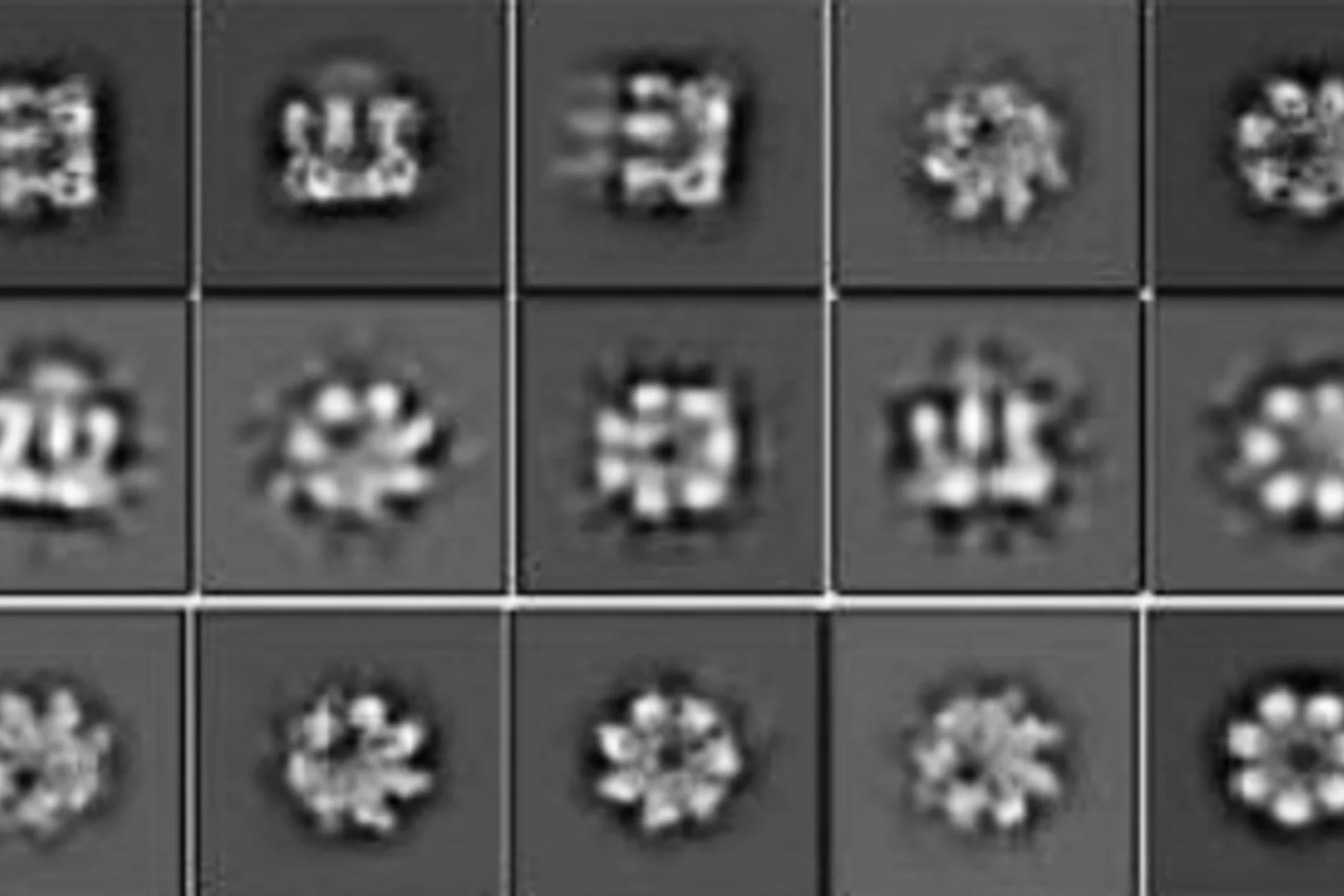

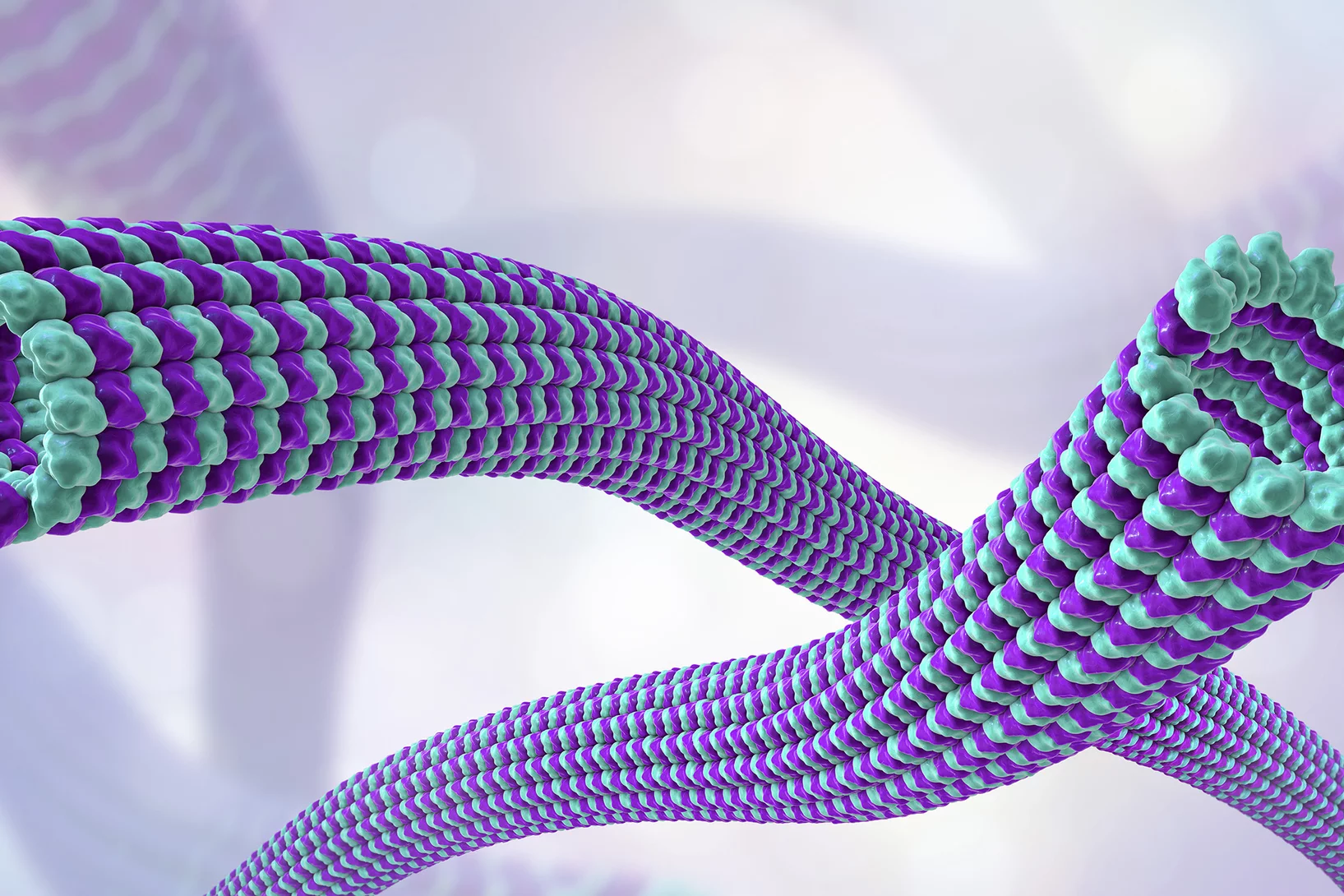

Catching Alzheimer's Toxin

Single-particle cryo-electron microscopy of a functional Aβ42 pore equivalent, created by fusing Aβ42 to the oligomerizing, soluble domain of the α-hemolysin toxin, offers new insights into structure and function of proteins forming amyloid aggregates in Alzheimer’s disease.

Das Zellskelett als Ziel für neue Wirkstoffe

Mit einer Kombination aus Computersimulation und Laborexperiment haben PSI-Forschende neue Bindungsstellen für Medikamente an dem lebenswichtigen Protein Tubulin identifiziert.

«Letztendlich wollen wir verstehen, wie Krankheiten in einzelnen Zellen entstehen»

Moderne Bild- und Sequenziertechniken, kombiniert mit maschinellem Lernen, bieten Forschenden unzählige Möglichkeiten, so genau wie nie zuvor in Zellen zu blicken. G.V. Shivashankar, Laborleiter am PSI, beschreibt, wie sich die Daten kombinieren lassen, um Antworten auf drängende Fragen zu finden.

PSI Thesis Medal 2021 for pioneering Structural Biology at SwissFEL

Dr. Petr Skopintsev received PSI Thesis Medal 2021 for his work on the sodium pump KR2.

Eine neue Generation von optogenetischen Instrumenten für Forschung und Medizin

Der Europäische Forschungsrat (ERC) fördert mit 10 Millionen Euro ein interdisziplinäres Verbundprojekt zur strukturellen und biophysikalischen Analyse ausgewählter Fotorezeptoren und deren Entwicklung zu "OptoGPCRs", lichtgesteuerten molekularen Schaltern mit einem breiten Anwendungsspektrum in Biologie und Medizin.

Mechanismus einer lichtgetriebenen Natriumpumpe aufgeklärt

Forschenden des Paul Scherrer Instituts PSI ist es erstmals gelungen, eine lichtgetriebene Natriumpumpe von Bakterienzellen in Aktion aufzunehmen. Die Erkenntnisse versprechen Fortschritte bei der Entwicklung von neuen Methoden in der Neurobiologie. Für ihre Untersuchungen nutzten die Forschenden den neuen Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL.

Krebsmedikament aus der Neutronenquelle des PSI

Forschende des PSI stellen an der Neutronenquelle SINQ spezielle Radionuklide her, die bei der Entwicklung neuer und gezielt wirksamer Krebstherapien helfen. Dabei arbeiten sie eng mit den Kliniken des Umlands zusammen.

Informationen in die Zelle bringen

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI haben einen wichtigen Teil eines Signalweges aufgeklärt, der Informationen durch die Zellmembran in das Innere einer Zelle überträgt. Dieser existiert bei allen Säugetieren und spielt unter anderem bei der Regulierung des Herzschlages eine wichtige Rolle. Die neuen Erkenntnisse könnten zu neuen Therapien führen.

Cristina Müller (CRS) receives the Marie Curie Award

The Marie Curie Award, the most prestigious price by the European Association of Nuclear Medicine, has been awarded in 2018 for the project "Terbium-161 for PSMA-Targeted Radionuclide Therapy of Prostate Cancer", lead by Christina Müller in collaboration with Nick van der Meulen (LRC/NES) EANM-Website(link is external).

Araris Biotech among top 5 in business plan ranking at >>venture2018>>

Araris Biotech, a Spin-Off company in foundation from the Center for Radiopharmaceutical Sciences (Prof. Roger Schibli) at the BIO division, has been ranked in the TOP5 in the business plan competition of >>Venture>>(link is external). Araris is focusing on the development of a new method for the generation of antibody-drug conjugates (ADCs) with a well-defined, optimal antibody-to-drug ratio. The technology will be used to establish a drug development platform for targeted therapies and diagnostic applications. more info(link is external)

Biologischer Lichtsensor in Aktion gefilmt

Mithilfe eines Röntgenlasers hat ein Team unter Leitung von Forschenden des Paul Scherrer Instituts PSI einen der schnellsten Prozesse in der Biologie aufgezeichnet. Der dabei erzeugte molekulare Film enthüllt, wie der Lichtsensor Retinal in einem Proteinmolekül aktiviert wird. Solche Reaktionen kommen in zahlreichen Organismen vor. Der Film zeigt erstmals, wie ein Protein die Reaktion des eingebetteten Lichtsensors effizient steuert.

Hollywood im Würenlinger Wald

Mit dem Röntgenlaser SwissFEL wollen Forschende am PSI Filme von Biomolekülen in Aktion produzieren. So lässt sich aufzeigen, wie unser Auge funktioniert oder wie neue Medikamente wirken.

Petersen Investigator award in 2018 goes to the Center for Radiopharmaceutical Sciences at PSI

The Neuroendocrine Tumor Research Foundation (NETRF) is committed to funding the most promising research in order to discover cures and more effective treatments for carcinoid, pancreatic, and related neuroendocrine cancers. In January 2018 the Board of Directors has awarded a Petersen Investigator award to the team of Professor Roger Schibli for their research proposal titled, “Simultaneous Auger-Electron and β--Particle Therapy of Metastasized NET Using 161Tb-DOTATOC”. more info(link is external)

Ein neuer Bio-Roboter

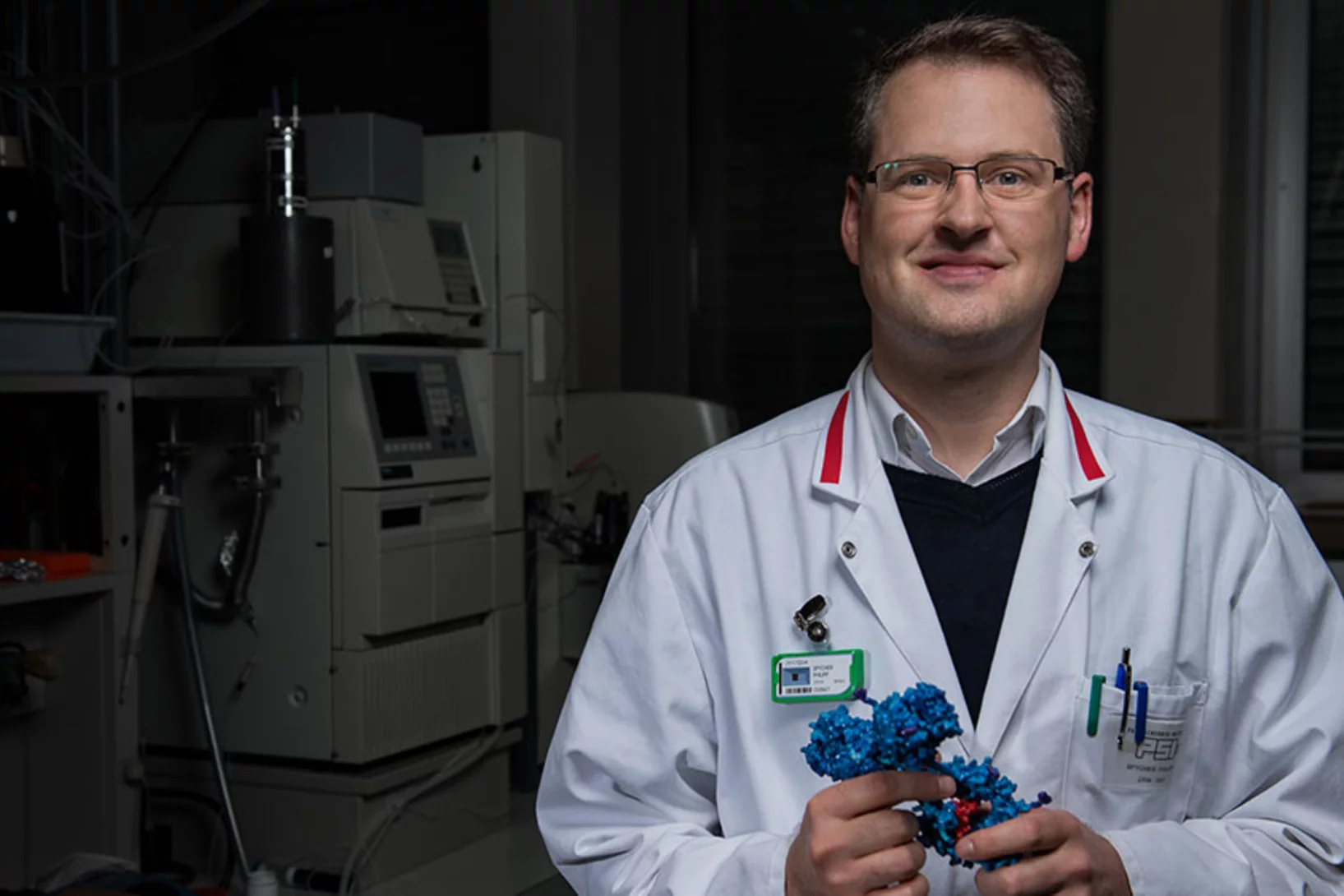

Philipp Spycher, Gewinner eines Founder Fellowships am Paul Scherrer Institut PSI, will mit einer neuen Methode zur Modifikation von Antikörpern Medikamente entwickeln, die stabiler sind und dadurch weniger Nebenwirkungen haben.

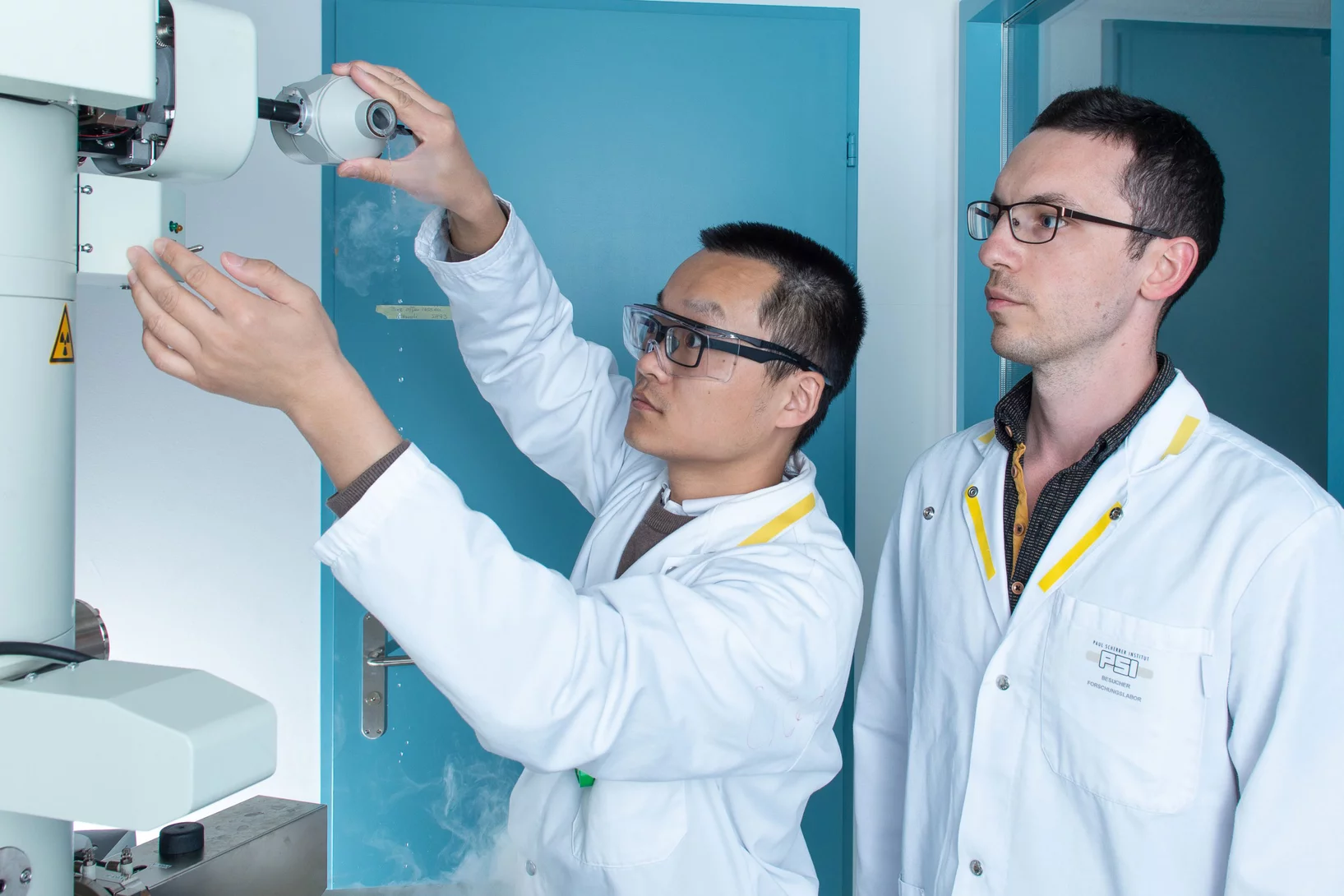

Bedeutung der Strukturanalyse von Biomolekülen unterstrichen

Der Nobelpreis für Chemie 2017 wurde für die Entwicklung der Strukturanalyse von biologischen Einzelmolekülen mittels ultragekühlter Elektronenmikroskopie verliehen. Die Preisvergabe unterstreicht die fundamentale Bedeutung der Strukturanalyse von Biomolekülen für die moderne Biologie – eines Forschungsgebiets, auf dem das Paul Scherrer Institut PSI in der Schweiz eine führende Rolle einnimmt.

Award for the Best Poster at the 8th Annual World ADC

PSI Founder Fellow Philipp Spycher from the Group of Pharmacology at the Laboratory Center For Radiopharmaceutical Sciences (CRS) received the Award for the Best Poster at the 8th Annual World ADC (antibody-drug conjugate) conference San Diego (USA) from 20 to 22 September 2017. The poster on his latest work "Enzymatic (dual) site-specific conjugation of engineered and native antibodies" was highlighted as an exceptional poster with the highest impact in the field and Philipp was given the opportunity for a short-fire presentation in front of the whole plenum.

In Start-up-Firmen ist das Machen überlebenswichtig

Lange war er Pharma-Manager bei Roche, jetzt ist er Gründer eines Biotech-Unternehmens auf dem Gelände des Paul Scherrer Instituts PSI: Michael Hennig kennt die Trends der Medizinbranche. Im Interview erklärt er, warum die Medizin der Zukunft die Innovationskraft öffentlich geförderter Forschung braucht und warum er für sein Start-up leadXpro die Nähe zum PSI gewählt hat.

Im kalten Wasser

Martin Ostermaier wollte aus der Komfortzone der Wissenschaft ausbrechen. Statt mit Pipetten setzt sich der Biochemiker nun mit Investoren und Patentrecht auseinander.

A three-dimensional movie of structural changes in bacteriorhodopsin

Snapshots of bacteriorhodopsinBacteriorhodopsin is a membrane protein that harvests the energy content from light to transport protons out of the cell against a transmembrane potential. Nango et al. used timeresolved serial femtosecond crystallography at an x-ray free electron laser to provide 13 structural snapshots of the conformational changes that occur in the nanoseconds to milliseconds after photoactivation. These changes begin at the active site, propagate toward the extracellular side of the protein, and mediate internal protonation exchanges that achieve proton transport.

Im Fokus der Protonen

Am PSI arbeiten Forschende Tag für Tag mit Radioaktivität, um fortschrittliche Behandlungsmethoden für Patienten zu entwickeln. Ganz selbstverständlich hantieren sie unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen mit einem Material, das zerfällt. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Damit alles reibungslos funktioniert, kümmert sich eine eigene Arbeitsgruppe um die Infrastruktur.