Medienmitteilungen

Tauchgang in einen Magneten

Zum ersten Mal haben Forschende die Richtungen der Magnetisierung in einem dreidimensionalen magnetischen Objekt sichtbar gemacht. Die kleinsten Details in ihrer Visualisierung waren dabei zehntausend Mal kleiner als ein Millimeter. In der sichtbar gemachten magnetischen Struktur stach eine Art von Muster besonders hervor: magnetische Singularitäten namens Bloch-Punkte, die bisher nur in der Theorie bekannt waren.

Nanomaterial hilft Sonnenenergie zu speichern: effizient und kostengünstig

Damit Sonnen- und Windenergie in Form von Wasserstoff gespeichert werden können, werden effiziente Elektrolyseure benötigt. Dank eines neuen Materials, das Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI und der Empa entwickelt haben, dürften diese Geräte in Zukunft günstiger und effizienter werden. Die Forschenden haben auch gezeigt, wie sich das neue Material zuverlässig in grossen Mengen herstellen lässt, und seine Leistungsfähigkeit in einer technischen Elektrolysezelle, der Hauptkomponente eines Elektrolyseurs, nachgewiesen.

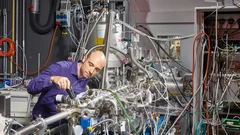

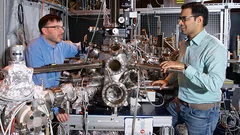

Forschungserfahrung aus Kalifornien kommt Schweizer Röntgenlaser SwissFEL zugute

Ein Freie-Elektronen-Röntgenlaser (FEL) kann extrem schnelle Prozesse sichtbar machen. Ende 2017 werden die ersten Pilotexperimente am Schweizer Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL am Paul Scherrer Institut PSI stattfinden. Zwei aktuelle Publikationen in Science und Nature Communications zeigen, welch herausragende Wissenschaft an einer solchen Anlage möglich ist. Die Arbeiten wurden am Röntgenlaser LCLS in Kalifornien durchgeführt. Mittlerweile sind zwei der führenden Autoren als Wissenschaftler ans PSI übergesiedelt, um ihre Erfahrung beim Ausbau des SwissFEL einzubringen.

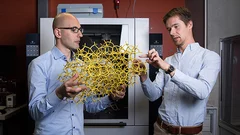

Benzin und Chemikalien aus Pflanzenresten

Lignin fällt als Bestandteil vieler Pflanzen in grossen Mengen an und könnte theoretisch als Ausgangsstoff für die Herstellung von Treibstoffen und Chemikalien genutzt werden. Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI und der ETH Zürich haben eine Methode entwickelt, mit der sich die Vorgänge bei der katalytischen Aufspaltung von Lignin im Detail beobachten lassen. Mit dem gewonnenen Wissen lassen sich die Herstellungsverfahren in Zukunft gezielter verbessern.

Quarzpulver für den Akku der Zukunft

Materialforschende des PSI haben eine Methode entwickelt, die entscheidende Einblicke in die Lade- und Entladeprozesse von Lithium-Schwefel-Akkus ermöglichen. Die Methode offenbarte zudem: Mit Quarzpulver als Akku-Zusatz steigt die darin verfügbare Energie und der allmählich eintretende Kapazitätsverlust fällt deutlich schwächer aus.

Mit Wasser wertvollen Rohstoff nutzbar machen

Bei der Förderung von Erdöl wird auch gasförmiges Methan frei, das meist einfach verbrannt wird, obwohl es eigentlich ein nützlicher Ausgangsstoff für Treibstoffe und Produkte der chemischen Industrie sein könnte. Ein Weg, das Methan nutzbar zu machen, besteht darin, es in Methanol umzuwandeln. Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI und der ETH Zürich haben nun einen neuen chemischen Prozess entwickelt, mit dem sich diese Umwandlung effizient und mit geringem Aufwand umsetzen lässt.

Seit 20 Jahren erfolgreich: mit Teilchen Materialien untersuchen

Ob Materialien für die Elektronik der Zukunft, Batterien oder Schwerter aus der Bronzezeit – seit 20 Jahren nutzen Forschende verschiedener Disziplinen die Spallations-Neutronenquelle SINQ des Paul Scherrer Instituts PSI für ihre Untersuchungen. Bei einem Symposium am 18. April blickten Forschende auf die Erfolge der Anlage zurück und stellten Pläne für eine Modernisierung vor.

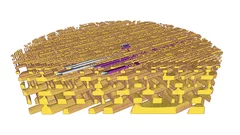

3-D-Röntgenbild macht feinste Details eines Computerchips sichtbar

Forschende des PSI haben detaillierte 3-D-Röntgenbilder eines handelsüblichen Computerchips erstellt. In ihrem Experiment haben sie ein kleines Stück aus dem Chip untersucht, das sie zuvor herausgeschnitten hatten. Diese Probe blieb dabei während der Messung unbeschädigt. Für Hersteller ist es eine grosse Herausforderung, zu bestimmen, ob der Aufbau ihrer Chips am Ende den Vorgaben entspricht. Somit stellen diese Ergebnisse eine wichtige Anwendung eines Röntgen-Tomografieverfahrens dar, das die PSI-Forschenden seit einigen Jahren entwickeln.

Willkommen in Esiville

Eine neue Besucherstation am PSI erzählt die Geschichte einer Schweizer Stadt, die von einer herkömmlichen Energieversorgung auf eine Energieversorgung mit neuen erneuerbaren Energien umsteigt.

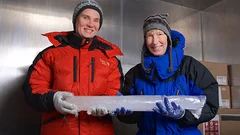

Historisches Kupfer, gefangen im Eis

Wann die Kupferproduktion in Südamerika begann, war bislang unklar. Von den frühen Hochkulturen in Peru, Chile und Bolivien sind kaum Überlieferungen und Artefakte erhalten. Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI in Villigen (Schweiz) sind dem Geheimnis nun trotzdem auf die Spur gekommen. Durch die Analyse des Eises am Illimani-Gletscher in den bolivianischen Anden fanden sie heraus: In Südamerika wurde etwa ab dem Jahr 700 v. Chr. Kupfer gewonnen.

Nanotechnologie ermöglicht neue Einblicke in chemische Reaktionen

80 Prozent aller Produkte der chemischen Industrie werden mit Katalyse-Verfahren hergestellt. Auch in der Energieumwandlung und Abgasreinigung ist Katalyse unverzichtbar. Die Industrie probiert immer neue Substanzen und Anordnungen aus, die neue und bessere katalytische Verfahren ermöglichen können. Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI in Villigen und der ETH Zürich haben nun eine Methode entwickelt, die Genauigkeit solcher Versuche stark zu verbessern, was die Suche nach optimalen Lösungen beschleunigen dürfte.

Für energiesparende Datenspeicher

Ein neues Material könnte zur Grundlage zukünftiger Datenspeicher werden, denn im Vergleich zu heutigen Festplatten liesse sich damit der Energiebedarf in der Datenspeicherung deutlich senken. Es handelt sich um ein Material aus der Klasse der sogenannten magnetoelektrischen Multiferroika und zeigt die nötigen magnetischen Eigenschaften auch bei Zimmertemperatur.

Der SwissFEL ist eingeweiht

Heute, am 5. Dezember 2016, hat das PSI seine neue Grossforschungsanlage SwissFEL in Anwesenheit von Bundespräsident Johann N. Schneider-Ammann feierlich eingeweiht.

Die Stoffe, die Wolken heller machen

Wolken bestehen aus winzigen Tröpfchen. Diese Tröpfchen bilden sich, wenn das Wasser an sogenannten Aerosolen kondensiert – an kleinen Partikeln in der Atmosphäre. Um besser zu verstehen, wie wiederum Aerosole entstehen, haben Forschende nun eine umfassende Computersimulation auf der Grundlage detaillierter experimenteller Daten erstellt. Diese Simulation zeigt, dass neben Schwefelsäure noch zwei weitere Substanzen entscheidend an der Bildung von Aerosolen beteiligt sind: organische Verbindungen und Ammoniak. Die Forschungsergebnisse wurden nun im renommierten Fachblatt Science veröffentlicht.

Wahlweise elektrisch leitend oder isolierend

Das Material Neodym-Nickel-Oxid ist je nach seiner Temperatur entweder ein Metall oder ein Isolator. Die Möglichkeit, diesen Übergang elektrisch zu steuern, macht das Material zu einem möglichen Kandidaten für Transistoren in modernen elektronischen Geräten. Mittels einer ausgeklügelten Weiterentwicklung der Röntgenstreuung konnten Forschende am Paul Scherrer Institut PSI nun die Ursache dieses Übergangs nachvollziehen: Rund um die Sauerstoffatome sortieren sich die Elektronen um.

2,6 Millionen EU-Mittel für die Erforschung von grundlegenden Wechselwirkungen in Magneten

Christian Rüegg erhält die angesehene europäische Förderung ERC Consolidator Grant. Mit dem Geld will er weiter erforschen, wie die kleinsten magnetischen Bausteine der Materie wechselwirken.

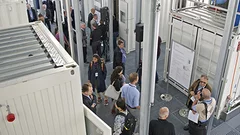

Erneuerbare Energien: Versuchsplattform ESI startet

Diesen Herbst ist es so weit: Die Energy-System-Integration-Plattform am Paul Scherrer Institut PSI nimmt ihren Betrieb auf. Im Rahmen der Doppeltagung „Vernetzte Energieforschung Schweiz“ wurde sie heute den Medien und rund 150 Vertretern aus Politik, Industrie und Wissenschaft vorgestellt.

Der Weg zu besseren Trafos

Dank einer hochmodernen Untersuchungsmethode ist es Forschenden gelungen, in Transformatoren hineinzuschauen und die magnetischen Domänen im Inneren des Trafo-Eisenkerns bei der Arbeit zu beobachten. Transformatoren, kurz Trafos, sind unerlässlich für die Stromversorgung von Industrie und Haushalten. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Untersuchungsmethode sich gewinnbringend zur Entwicklung effizienterer Trafos einsetzen lässt.

Proteine in Aktion erwischen

Proteine sind unverzichtbare Bausteine des Lebens. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei zahlreichen biologischen Prozessen. Forschende konnten nun zeigen, wie man mit Freie-Elektronen-Röntgenlasern wie dem SwissFEL am Paul Scherrer Institut PSI die ultraschnellen Abläufe, mit denen Proteine ihre Arbeit machen, erforschen kann. Freie-Elektronen-Röntgenlaser erzeugen extrem kurze und intensive Pulse aus Röntgenlicht. Weltweit sind derzeit erst zwei solcher Anlagen in Betrieb. Die Ergebnisse wurden heute im Wissenschaftsmagazin Nature Communications publiziert.

Auch das Deuteron gibt Rätsel auf

Das Deuteron ist – genau wie das Proton – kleiner als bisher gedachtDas Deuteron – einer der einfachsten Atomkerne, bestehend aus nur einem Proton und einem Neutron – ist deutlich kleiner als bislang gedacht. Dieses neue Forschungsergebnis passt zu einer Studie aus dem Jahr 2010, bei dem ebenfalls am Paul Scherrer Institut PSI das Proton vermessen wurde und ebenfalls ein kleinerer Wert gefunden wurde als erwartet. Das Ergebnis von 2010 begründete das seither sogenannte Rätsel um den Protonradius.