Archiv

Switzerland Innovation Park Innovaare feiert Eröffnung

Nach vierjähriger Bauzeit ist neben dem Paul Scherrer Institut PSI in Villigen (AG) ein moderner Innovationspark mit 23 000 m2 Reinräumen, Labors, Präzisionswerkstätten, Büros und Meetingräumen entstanden.

Grundlegend anders

Künstliche Intelligenz hilft dabei, unvorstellbar grosse Datenmengen effizient auszuwerten und das volle Potenzial der Grossforschungsanlagen auszuschöpfen.

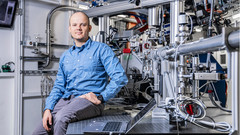

Musik mit Röntgenlicht retten

Die SLS spielt den «King of the Blues» – B.B. King! In Zusammenarbeit mit dem «Montreux Jazz Digital Project» werden am PSI historische Tonbänder digitalisiert.

Eine mögliche Abkürzung

Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz gehören heute zum Handwerkszeug der meisten Forschenden am PSI. Diese Methoden verändern die Wissenschaft teilweise grundlegend.

Neues Verfahren zur Herstellung von Halbleitern

Das Paul Scherrer Institut PSI arbeitet mit dem finnischen Unternehmen PiBond an der kommerziellen Nutzung hoch entwickelter Halbleiterprodukte, die mittels EUV-Lithografie hergestellt wurden.

Wie sauber ist Wasserstoff für die Energiewende?

Wasserstoff kann für den Übergang zu einem Netto-Null-Energiesystem von entscheidender Bedeutung sein – allerdings muss er dafür richtig produziert werden.

Lässt sich’s klimaneutral Fliegen?

Auch der Luftverkehr soll klimaneutral werden – welchen Beitrag können nachhaltige Treibstoffe, wie sie am PSI entwickelt werden, leisten?

Leistungsfähige Lithium-Luft-Batterien alltagstauglich machen

Mit Neutronenstrahlen und Synchrotronlicht die chemischen Prozesse in Lithium-Luft-Batterien enthüllt.

Neue nuklearmedizinische Therapie erfolgreich getestet

Ein am PSI entwickeltes, vielversprechendes Radiopharmakon gegen metastasierte neuroendokrine Tumore konnte erstmals erfolgreich am Patienten eingesetzt werden.

Ursache für verstopfte Spritzennadeln gefunden

Forschende des PSI und des Technologietransferzentrums ANAXAM finden die Ursache für Verstopfungen bei vorgefüllten Fertigspritzen.

Protonen und andere Teilchen: Die HIPA-Anlage wird 50

Seit 1974 beschleunigt HIPA Protonen für die Forschung.

Gletscherschmelze zerstört wichtiges Archiv für Klimadaten

Forschende des PSI haben zwei Eisbohrkerne vom Corbassière-Gletscher am Grand Combin analysiert.

Lichtblicke – PSI-Forschung im Jahr 2023

Eine Rückschau auf die vergangenen 12 Monate.

«IMPACT ist für den internationalen Wettbewerb sehr wichtig»

Daniela Kiselev spricht über das geplante Upgrade an der Protonenbeschleunigeranlage des PSI.

Neue Möglichkeiten für ein heilsames Gift

Forschende des PSI entdecken einen überraschenden Mechanismus, der das Einsatzspektrum von Botulinumtoxin als Therapeutikum erweitern könnte.

Früherkennung von Krebs möglich machen

Forschende des PSI entwickeln eine grundlegend neue Methode zur Früherkennung von Krebs.

Erbschäden mit Sonnenlicht reparieren

Ein internationales Forschungsteam hat am SwissFEL des PSI aufgeklärt, wie ein Enzym mithilfe von Sonnenlicht DNA-Schäden repariert.

Mechanische Reprogrammierung für das Gewebe

Forschende des PSI haben mit mechanischen Reizen Bindegewebszellen in stammzellenähnliche Zellen verwandelt und in verletztes Hautgewebe transplantiert. So lassen sich Hautregeneration und Wundheilung beschleunigen.

Intelligentes Glas und Musik aus der SLS

Jährlich fördert das PSI-Founder-Fellowship-Programm neue Ideen für innovative Anwendungen mit bis zu 150 000 Schweizer Franken.

Wie wichtig ist Wasserstoff für die Energiewende?

Einordnungen von Thomas J. Schmidt, Energieexperte des PSI