Neue Ergebnisse der Klimaforschung mit Eisbohrkernen aus dem sibirischen Altai

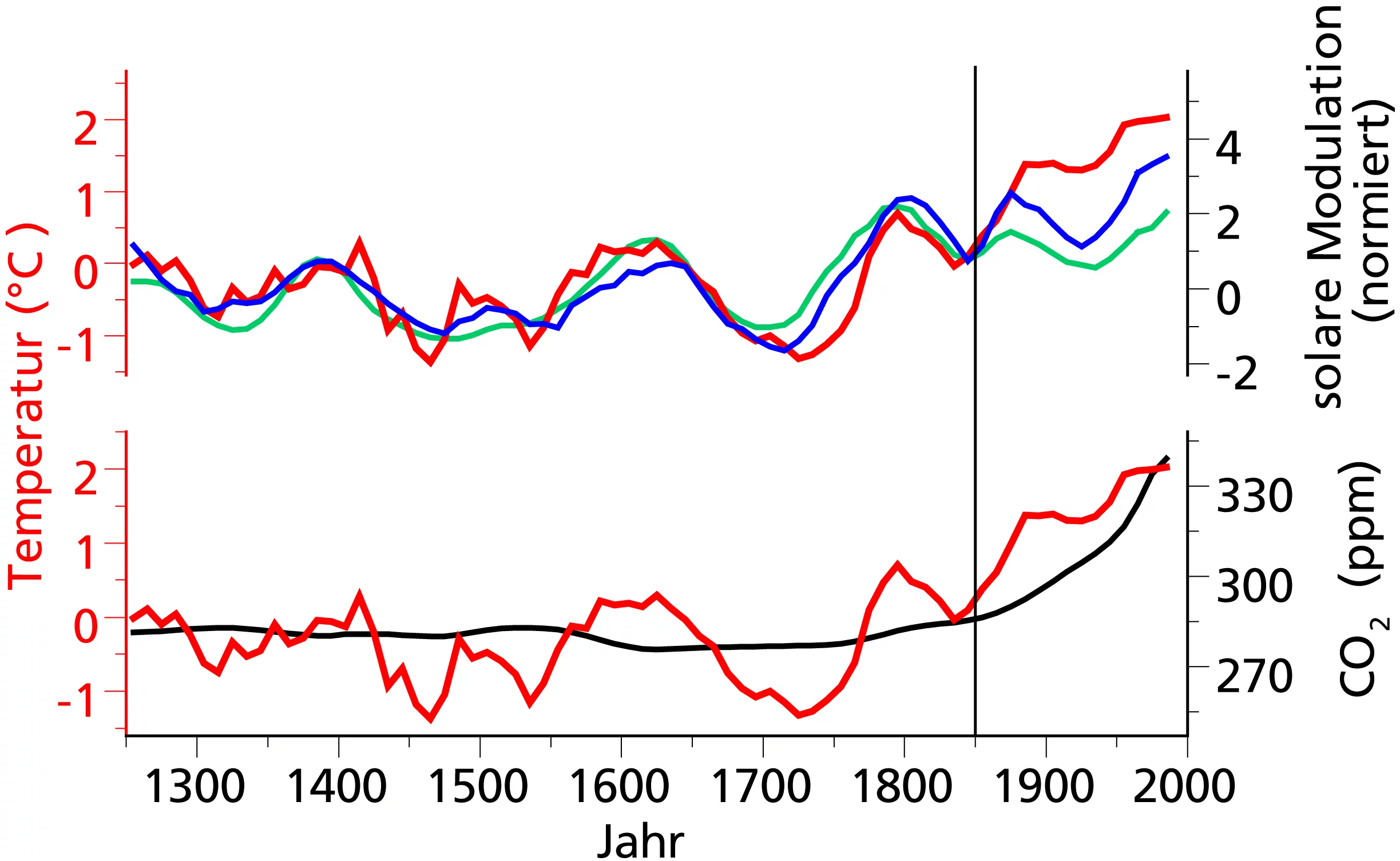

Ein Eiskern, der 2001 von einem schweizerisch-russischen Forschungsteam unter Leitung des Paul Scherrer Instituts (PSI) auf dem Belukha-Gletscher im sibirischen Altai gebohrt wurde, liefert neue Erkenntnisse zur Klimaforschung. Anhand von Sauerstoffisotopen im Eis wurden die Temperaturen der letzten 750 Jahre im Altai rekonstruiert. Die Forschenden fanden einen starken Zusammenhang zwischen den regionalen Temperaturen und der Sonnenaktivität in der Zeitperiode 1250–1850 und schliessen daraus, dass die Sonne eine wichtige Triebkraft für Temperaturschwankungen im Altai war. Besonders bemerkenswert ist die Feststellung, dass die rekonstruierten Temperaturen dem Strahlungsantrieb der Sonne mit einer Verzögerung von 10 bis 30 Jahren folgen, Der starke Temperaturanstieg im Altai zwischen 1850 und 2000 kann jedoch nicht mit der Sonnenaktivität erklärt werden, sondern mit der wachsenden Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre. Darüber berichten die Forschenden in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift Geophysical Research Letters.

Das Altai-Gebirge liegt an der Grenze zwischen Russland, Kasachstan, der Mongolei und China und gehört zu den Regionen der Erde mit einem besonders ausgeprägt kontinentalen Klima. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Margit Schwikowski (Paul Scherrer Institut) hat 2001 auf dem Belukha-Gletscher nahe des höchsten Gipfels des Altai einen 139 m langen Eiskern gebohrt. Dieser Bohrkern hat nun nach umfangreichen Laborarbeiten seine Geheimnisse preisgegeben.

Eiskern als Thermometer

Der Eiskern wurde im Kühlraum des PSI bei -20°C in 3600 Proben zersägt und mit einem Isotopenmassenspektrometer auf den Gehalt an Sauerstoffisotopen 16O und 18O untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass das Verhältnis dieser stabilen Sauerstoffisotope über die letzten 130 Jahre gut dem in einer nahe gelegenen Messstation gemessenen Temperaturverlauf folgt. Daher kann dieser Parameter als ein Mass für die Temperatur in der Vergangenheit verwendet werden. Die tiefste Probe wurde auf das Jahr 1250 datiert, womit der Eiskern Klimainformationen über die letzten 750 Jahre enthält.

Sonnenaktivität beeinflusst Temperaturverlauf

Die Intensität der Sonnenstrahlung ist keine Konstante. Sie schwankt in Zyklen um einen Wert von 1365 Watt pro Quadratmeter. Der bekannteste Zyklus hat eine mittlere Dauer von 11 Jahren. Direkte Messungen der Sonnenaktivität sind erst seit 1978 möglich, aber bereits seit dem Jahr 1610 wird die Anzahl der Sonnenflecken – ein Mass für die Sonnenaktivität – mittels Teleskopen beobachtet. Für den Zeitraum davor liefern andere indirekte Methoden Hinweise auf die Sonnenaktivität: die Analyse der kosmogenen Radionuklide 10Be aus polaren Eiskernen und 14C aus Baumringen, deren Gehalt auch von der Sonnenaktivität abhängt. Die regionalen Temperaturen im Altai zeigen in der Zeitperiode 1250–1850 eine hohe Korrelation mit der rekonstruierten Sonnenaktivität. Das bedeutet, dass die Änderungen in der Sonnenaktivität in dieser Zeit eine Haupttriebkraft für die Temperaturschwankungen waren.

Temperatur folgt der Sonne

Interessanterweise folgen die regionalen Temperaturen dem Strahlungsantrieb mit einer Verzögerung von 10 bis 30 Jahren. Die Studie der PSI-Forschenden ist die erste, in der eine solche Verzögerung über einen Zeitbereich von mehr als 500 Jahren beobachtet wurde. Da der Einfluss der Sonnenaktivität auf das Klima noch nicht endgültig geklärt ist, sind solche Beobachtungen ein wichtiger Beitrag zu deren Verständnis. Ein möglicher Mechanismus, der von verschiedenen Autoren diskutiert wurde und der diese Verzögerung von im Mittel 20 Jahren erklären könnte, ist der indirekte Einfluss der Sonne auf Temperaturänderungen über das System Ozean-Atmosphäre. Das Meerwasser erwärmt sich an Orten hoher Sonneneinstrahlung, d.h. in den Subtropen und Tropen, am stärksten. Die Wärmeenergie wird im Ozean von niederen zu höheren Breiten transportiert und dort wieder an die Atmosphäre abgegeben. Aufgrund der hohen Wärmekapazität der Ozeane und variabler Strömungsgeschwindigkeiten sind dies sehr verzögerte Prozesse. Änderungen der atmosphärischen Zirkulation im Nordatlantik, die für Temperaturschwankungen im Altai verantwortlich sind, könnten im Mittel schon 20 Jahre früher durch Einstrahlungsänderungen im tropischen Ozean initiiert worden sein.

Starker Temperaturanstieg im 20. Jahrhundert kann nicht mit der Sonne erklärt werden

Unsere Studie unterscheidet zwischen vorindustrieller Zeit (1250–1850) und der Periode der letzten 150 Jahre

, betont Anja Eichler, Wissenschaftlerin am Paul Scherrer Institut, Während Änderungen in der Sonnenaktivität ein Hauptgrund für Temperaturschwankungen in der vorindustriellen Zeit waren, zeigen die Temperaturen im Altai in den letzten 150 Jahren einen viel stärkeren Anstieg als die Sonnenaktivität. Dieser starke Anstieg korreliert mit der Zunahme des Treibhausgases CO2 in dieser Zeit. Die Ergebnisse unserer regionalen Studie deuten darauf hin, dass Änderungen der Sonnenaktivität weniger als die Hälfte des Temperaturanstieges seit 1850 im Altai erklären. Dies ist in Übereinstimmung mit globaleren Studien, basierend auf rekonstruierten Temperaturen der nördlichen Hemisphäre.

, meint die Forscherin.

Die Arbeit ist in einer Kooperation des Paul Scherrer Instituts mit der Eawag – dem Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs, dem Oeschger Centre for Climate Change Research und dem Departement für Chemie und Biochemie der Universität Bern sowie dem Institut für Wasser- und Umweltprobleme Barnaul (Russland) entstanden.

Kontakt

Originalpublikation

-

Eichler A, Olivier S, Henderson K, Laube A, Beer J, Papina T, et al.

Temperature response in the Altai region lags solar forcing

Geophysical Research Letters. 2009; 36(1): L01808 (5 pp.). https://doi.org/10.1029/2008GL035930

DORA PSI

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Zukunftstechnologien, Energie und Klima, Health Innovation und Grundlagen der Natur. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2300 Mitarbeitende und ist damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 450 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL. (Stand 06/2025)